近日,美國針對英偉達H20芯片對華出口的新限制,使全球半導體產業陷入劇烈震蕩。英偉達單季計提55億美元損失,AMD預估損失8億美元,股價暴跌,折射出一個殘酷現實:在地緣博弈加劇的背景下,依賴單一供應鏈的企業將面臨巨大風險。黃仁勛突訪北京試圖尋找轉圜空間,卻難掩中國區業務“腰斬”趨勢——這不僅是商業損失,更是對“技術受制于人”的無聲警示。

從被動防御到主動破局的必然選擇

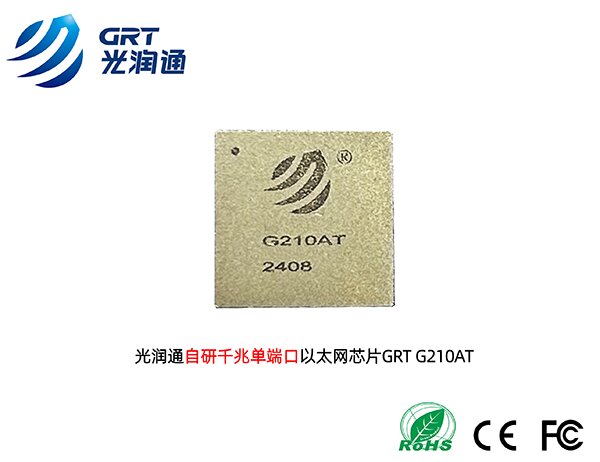

美國對英偉達等企業的出口管制看似是針對一兩家企業的“精準打擊”,實則是試圖以技術封鎖遏制中國在AI領域的崛起。然而,這股“斷供”風暴的沖擊反而加速了中國半導體產業的覺醒——當國際供應鏈開始動搖其根基時,中國企業不能再將“被動防御”視為唯一選擇,而需以國產化為突破點,主動重構技術生態。這一政策雖旨在遏制中國AI發展,卻倒逼本土企業直面技術瓶頸,加速自主芯片的研發進程。例如,華為、寒武紀、光潤通等企業正通過自研芯片填補高端領域空白,其中光潤通的GRT?G210AT、GRT?G810系列等產品,已實現對云計算、邊緣計算場景的國產替代,其高能效算力甚至比肩國際頭部廠商,為本土企業提供了安全可控的“中國芯”解決方案。

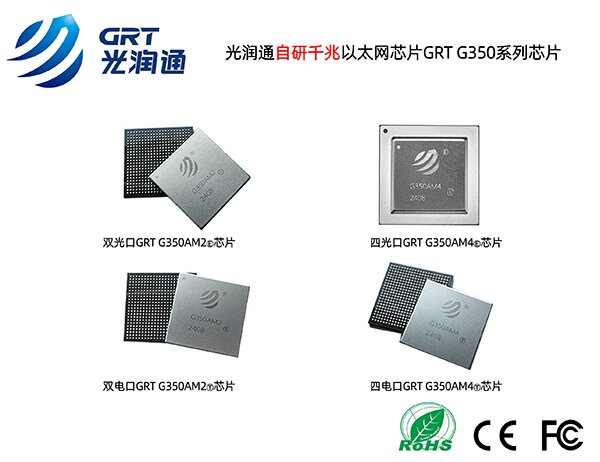

更深層次來看,美國“芯片斷供”暴露了全球供應鏈的脆弱性,而這也為中國重塑產業生態創造了機遇:本土企業可依托國產芯片構建自主技術路徑,降低對單一市場的依賴風險。盡管美國借政策為本土制造(如英偉達5000億美元計劃)提供保護,但其高昂制造成本與地緣政治風險短期內難以消解。相較之下,中國芯片廠商不僅在成本上更具競爭力,更通過靈活的產品設計與快速迭代能力(如光潤通的G350AM2?/?系列、G350AM4?/?系列處理器對通用場景的廣泛適配),推動產業鏈條從“被動接受技術壁壘”轉向“主動定義市場規則”。這一轉變標志著國產化已突破“應急替代”的范疇,成為塑造未來技術話語權的戰略選擇。

以技術破局國產化浪潮

在芯片國產化浪潮中,光潤通憑借自主知識產權的芯片設計與量產能力,為本土企業提供了一套完整的國產化解決方案。其產品不僅覆蓋高性能計算與通用處理器領域,更以高能效、低功耗、廣適配的技術特性,在AI算力、工業控制、通信設備等場景中實現多維度替代進口芯片。

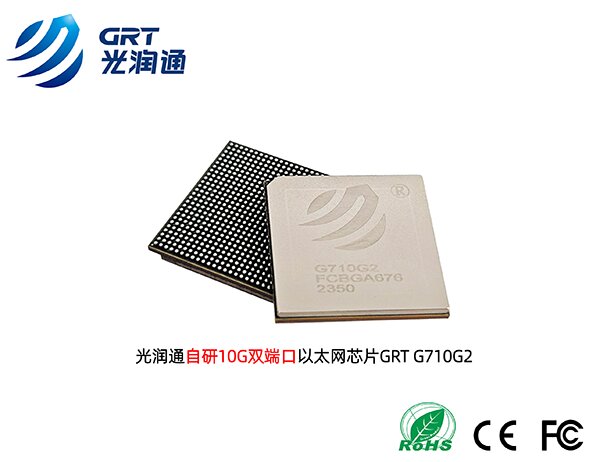

例如,在高性能計算領域,光潤通推出的GRT?G810系列芯片(含2S/4S/2Q等型號)通過多核異構架構設計,為數據中心、智能駕駛、大型模型訓練等場景提供高算力支持,其能效比比肩國際同類產品;而GRT?G210AT芯片則專為AI推理優化,以低功耗實現高效推理能力,助力云計算與邊緣計算場景的算力升級。同時,針對通信領域的GRT?G710G2芯片以低延遲、高可靠性的特性,成為5G基站與工業物聯網設備的“國產芯”優選。

在通用處理器領域,G350AM2?/?系列與G350AM4?/?系列芯片憑借對主流架構的兼容性及穩定的性能表現,在工控設備、網絡通信、消費電子等領域實現快速國產替代。這些產品不僅解決了“有無問題”,更通過定制化設計滿足本土企業的多樣化需求——例如為特定場景優化功耗管理,或針對國產操作系統進行深度適配,從而真正契合“自主可控”的國產化基調。

光潤通的實踐表明,國產化并非簡單的技術復制,而是通過持續研發與場景深耕,構建起技術路徑的主動權。其芯片產品矩陣以“性能不輸、成本更優、安全可控”為核心競爭力,正逐步打破進口依賴,成為支撐中國數字經濟的一股核心“芯”動力。

中美芯片戰的硝煙下,中國芯片產業正經歷“陣痛中的蛻變”。光潤通等企業的實踐證明:芯片國產化不僅是應對外部壓力的被動選擇,更是掌握技術主權、構建自主產業生態的關鍵步驟。當中國企業用“中國芯”取代進口芯片時,真正受益的不僅是企業自身,更是國家數字經濟安全的根基。